Cas clinique – Thrombose veineuse profonde

Louise, 70 ans, retraitée, de retour d’un long vol, consulte pour une douleur rapidement croissante au niveau de son mollet gauche à la suite de son voyage. Elle décrit une douleur intense, vive, lancinante, parfois insomniante et rapporte une gêne à la marche. Louise est atteinte de diabète de type 2, traité depuis 5 ans et équilibré. Ses conditions de vie sont bonnes et elle habite dans une grande métropole.

L’examen clinique indique :

- Une pression artérielle à 135/85 mmHg,

- Par rapport au mollet droit, le mollet gauche est sensible, chaud, augmenté de volume et ballotte moins librement. La dorsiflexion exacerbe la douleur (signe de Homans).

- Une température à 37,8°C,

- Un cœur régulier avec une fréquence cardiaque de 90 battements/min,

- Pas de signe d’insuffisance cardiaque,

- Une auscultation normale des axes carotides,

- Des pouls artériels perçus,

- Pas d’essoufflement, ni de douleur thoracique, ni d’expectoration.

Quel premier examen prescrire à Louise ?

Lors de la suspicion d’une thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs, la réalisation et l’interprétation des explorations est guidée par le niveau de probabilité clinique, qui doit être estimé par une règle de prédiction validée comme le score de Wells, le score ambulatoire de Constans ou le score LEFt, plutôt que par le jugement implicite seul (grade 2+).(1) Dans le cas présent, la probabilité clinique que Louise ait une TVP est intermédiaire en utilisant le score de Wells (validation des items « douleur localisée sur le trajet d’une veine profonde » et « augmentation du volume du mollet dépassant de plus de 3 cm celui asymptomatique »).(1)

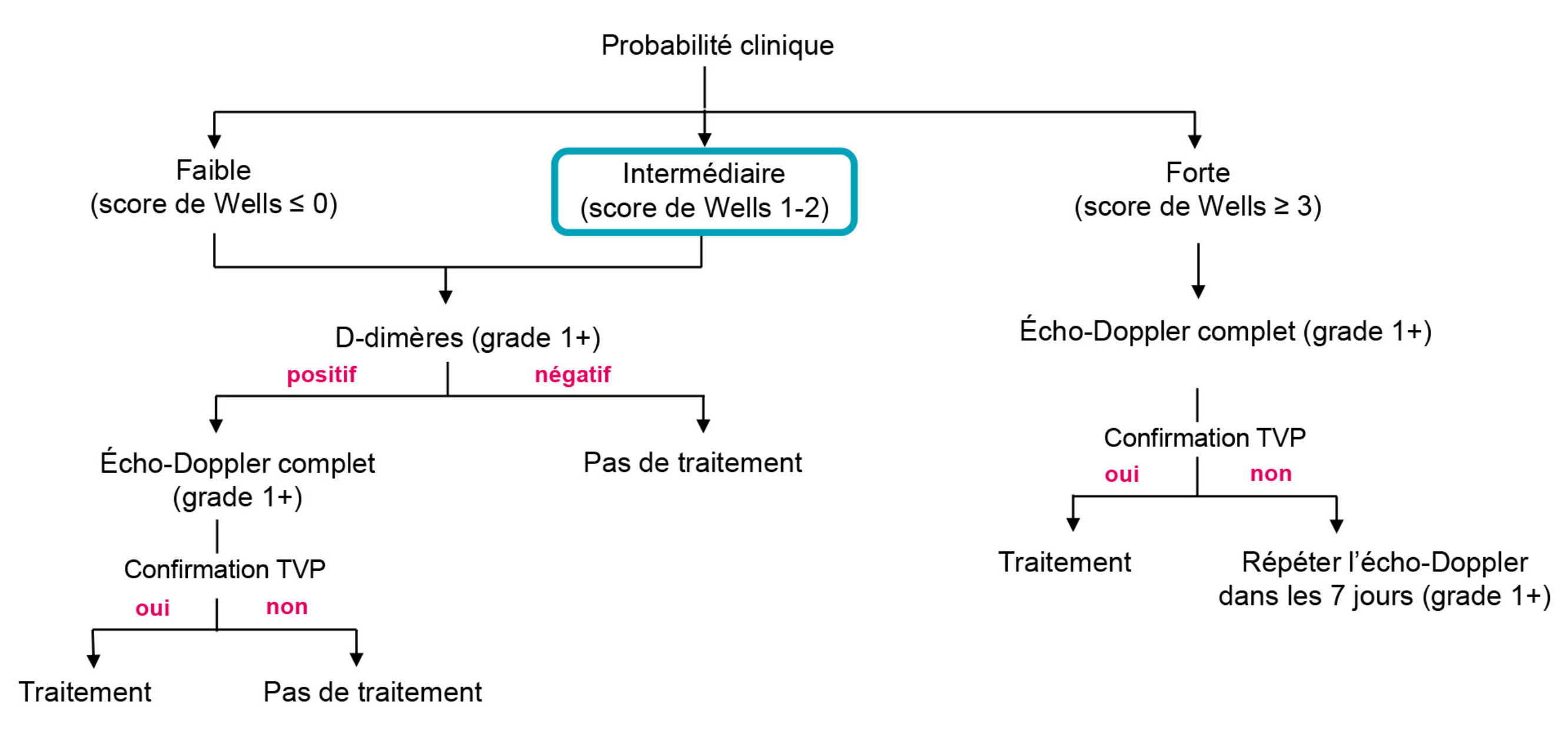

Quand la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, la Société de pneumologie de langue française (SPLF) recommande d’effectuer un dosage des D-dimères afin d’exclure le diagnostic d’une TVP sans avoir recours à un échodoppler, en cas de dosage négatif (grade 1+). Si les D-dimères sont positifs, la réalisation d’un échodoppler complet des membres inférieurs permet d’infirmer le diagnostic de TVP lorsque l’examen montre une TVP proximale et/ou distale (grade 1+). En revanche, le diagnostic peut être exclu si l’examen est négatif (grade 1+).(1)

Figure 1 : Algorithme diagnostique des TVP, adapté des recommandations de 2019 de la SPLF(1)

Quel traitement instaurer lors d’une suspicion de TVP ?

Dès la suspicion clinique, en l’absence de contre-indication et de risque de saignement élevé, la SPLF suggère d’initier un traitement anticoagulant curatif, soit par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou fondaparinux, soit par un anticoagulant oral direct (AOD) approuvé (grade 1+). Une héparine non fractionnée (HNF) peut être prescrite, notamment aux patients chez qui les autres molécules sont contre-indiquées.(1)

Le diagnostic de TVP est confirmé. Quelle stratégie thérapeutique initier ?

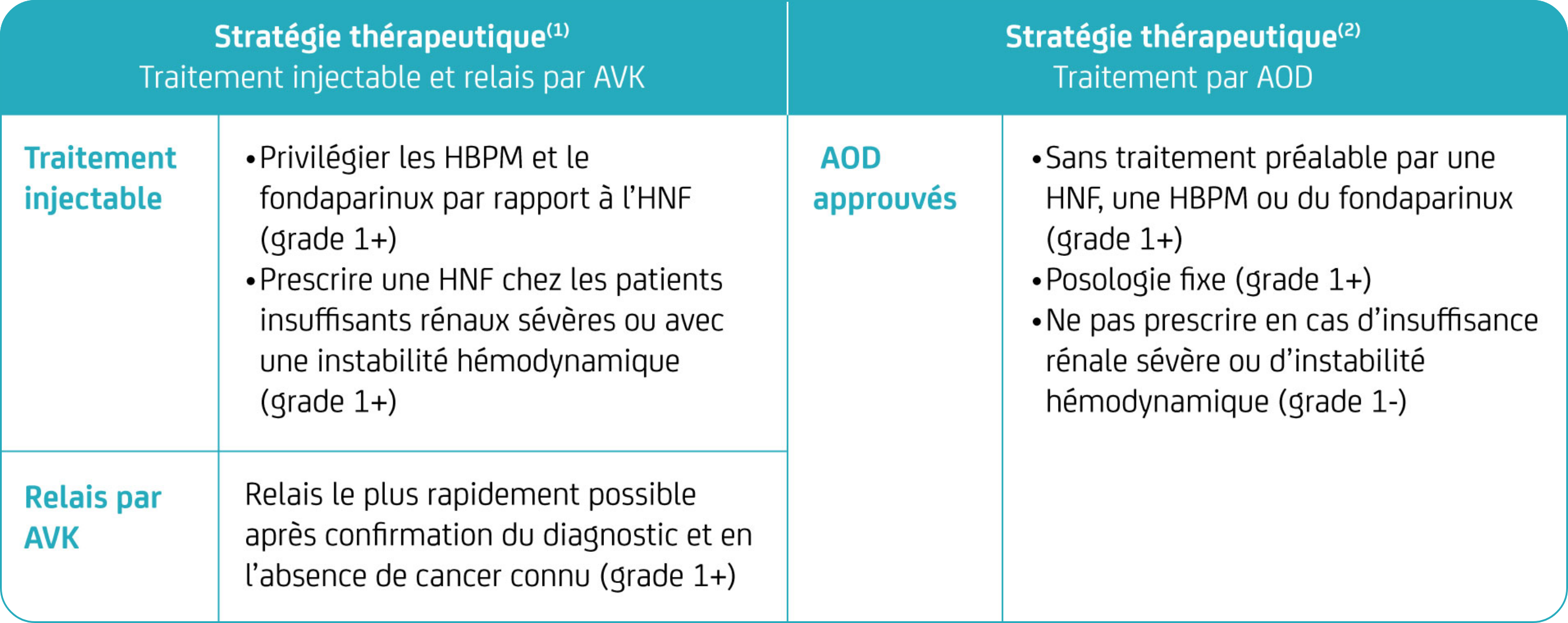

Deux stratégies thérapeutiques sont préconisées après le diagnostic d’une TVP proximale(1) :

AOD : anticoagulant oral direct ; AVK : antivitamine K ; HBPM : héparine de bas poids moléculaire ; HNF : héparine non fractionnée

Par quelle structure Louise doit-elle être prise en charge ?

Chez les patients avec une TVP aigüe des membres inférieurs, un traitement ambulatoire plutôt qu’une hospitalisation est recommandé si les circonstances suivantes sont remplies : bonnes conditions de vie, support familial extérieur, accès au téléphone, possibilité de retour rapide à l’hôpital, adhésion du patient et absence de comorbidité associée nécessitant une hospitalisation (grade 1+).(1) Louise pourra donc recevoir un traitement ambulatoire.

Quel est la durée du traitement anticoagulant instauré en phase aigüe ?

Pour une TVP proximale, la durée du traitement anticoagulant devrait être d’au moins 3 mois (grade 1+). Dans le cas où la stratégie thérapeutique numéro 1 a été choisie, la SPLF recommande de poursuivre les anticoagulants injectables au moins 5 jours puis de les arrêter quand deux international normalized ratios (INR) consécutifs, à 24 heures d’intervalle, sont compris entre 2 et 3 (grade 1+).(1)

Quels sont les critères qui influencent la décision de poursuivre le traitement anticoagulant après la phase aigüe ?

Le choix de la poursuite du traitement anticoagulant prend en considération le caractère provoqué de la TVP et les facteurs de risque de récidive thromboembolique du patient.(1) Une TVP est non provoquée si elle survient en l’absence de facteur persistant majeur ou de facteur transitoire majeur. Dans le cas de Louise, sa TVP est considérée comme non provoquée car un voyage de plus de 6 heures est un facteur de risque transitoire mineur de maladie thromboembolique veineuse.(1)

Références :

1. Sanchez O et al. Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l’adulte. Version courte. Rev Mal Respir 2019;36(2):249-83.

Réf PP-UNP-FRA-1825 - CV-FR-2300201-NP - Septembre 2023