Cas clinique sur l’embolie pulmonaire

Alice, 74 ans, est atteinte de la maladie de Crohn, a une hypertension artérielle traitée et contrôlée, un tabagisme (20 paquets/an) et un antécédant de phlébite, survenue il y a 5 ans, sans étiologie retrouvée et qui a été traitée par anticoagulants pendant 3 mois.

La patiente consulte pour la survenue, depuis 48 heures, d’une dyspnée progressivement croissante associée à une gêne thoracique inhabituelle. Son traitement actuel comprend des corticoïdes, un bétabloquant, un inhibiteur de l’enzyme de conversion et de l’aspirine.

L’examen clinique indique :

- une pression artérielle à 135/85 mmHg,

- une douleur thoracique augmentée par inspiration profonde évoquant une douleur de type pleural,

- une tachypnée (20 cycles/min),

- une température à 37,9°C,

- un cœur régulier et une fréquence cardiaque à 101 battements/min,

- pas de souffle ni de frottement péricardique,

- une auscultation pulmonaire normale,

- pas de signe d’insuffisance cardiaque,

- une auscultation normale des axes carotides,

- des pouls artériels perçus,

- des mollets souples, sans varices, sans douleur à la palpation, sans signe de phlébite.

Quelle est la probabilité clinique qu’Alice ait une embolie pulmonaire ?

Quand le patient est stable du point de vue hémodynamique, la probabilité clinique doit être calculée à l’aide d’un score clinique validé comme le score de Wells ou le score révisé de Genève, ou être évaluée en se basant sur le jugement implicite du clinicien (grade 1+).(1) En se basant sur le score de Genève avec une stratification de la probabilité à 3 niveaux, la probabilité qu’Alice ait une embolie pulmonaire (EP) est modérée (validation des items « âge > 65 ans », « antécédant personnel de thrombose veineuse profonde » et « fréquence cardiaque > 95 battements/min »).(1)

Quel premier examen prescrire en cas de suspicion d’EP ?

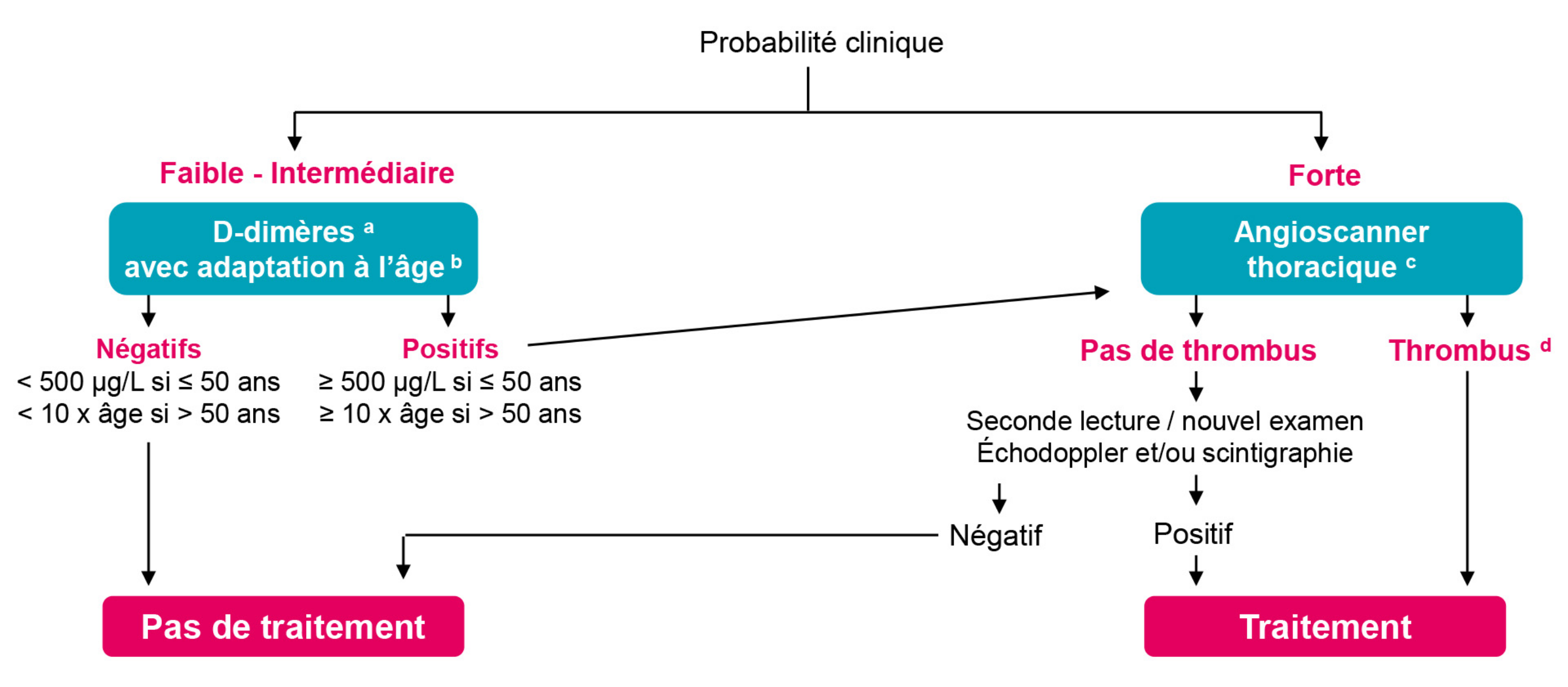

En cas de probabilité clinique faible ou modérée, l’examen de référence est le dosage des D-dimères, qui permet d’exclure l’hypothèse d’une EP quand le résultat est négatif (grade 1+).(1) Après 50 ans, la valeur seuil des D-dimères doit être adaptée à l’âge et le test est considéré négatif s’il est inférieur à 10 fois la valeur de l’âge du patient (ici, le seuil de la patiente serait de 740 µg/L).(2) Chez les patients hémodynamiquement instables ou dont la probabilité clinique est forte ou sous traitement anticoagulant curatif depuis plus de 24 heures, il est recommandé de ne pas réaliser de dosage des D-dimères (grade 1-), voir Figure 1.(1)

L’examen de première intention chez les patients ayant une probabilité clinique forte ou lorsque le dosage des D-dimères dépasse la valeur seuil est l’angioscanner thoracique, en l’absence de contre-indication à l’injection de produit de contraste iodé (grade 1+).(1) La présence d’une ou plusieurs lacunes endovasculaires ou embols au niveau segmentaire ou supra valide le diagnostic d’EP chez ces patients (grade 1+). Chez les patients de probabilité clinique non forte, le diagnostic d’EP peut être exclu si l’angioscanner est négatif (grade 1+).(1)

Il est suggéré de poursuivre les investigations chez les patients dont la probabilité clinique est forte lorsque l’angioscanner est négatif et ne montre pas de diagnostic alternatif (grade 2+).(1) Il est également recommandé de poursuivre les investigations en réalisant une échographie veineuse, une scintigraphie ou en renouvelant l’examen (grade 1+) :

- en cas d’angioscanner non conclusif

- en présence d’une image évocatrice d’infarctus pulmonaire isolée.

Figure 1 : Algorithme simplifié utilisant l’angioscanner thoracique, adapté des recommandations 2019 de la Société de Pneumologie de Langue Française(1)

a. Avec une technique enzyme ELFA (enzyme linked immunofluorescent assay) ou turbidimétrique et si le patient n’est pas sous anticoagulant à dose curative depuis plus de 24 heures. Si une autre technique est utilisée, le test des D-Dimères est applicable qu’en cas de probabilité clinique faible et sans adaptation à l’âge.

b. Test considéré négatif si résultat < âge X 10 μg/L après 50 ans.

c. Si la qualité ne permet pas une analyse jusqu’au niveau sous-segmentaire (résultat non conclusif) : faire une seconde lecture et éventuellement un nouvel examen (échographie de compression proximale, 2ème angioscanner, scintigraphie).

d. L’angioscanner est considéré positif s’il montre un ou plusieurs emboles au niveau segmentaire ou supra. En cas d’embole(s) uniquement sous-segmentaire(s), une seconde lecture et une prise en charge spécifique sont nécessaires.

Comment évaluer le pronostic d’une EP ?

Le pronostic d’une EP est basé sur la stratification du risque de mortalité précoce.(1) Un patient hémodynamiquement instable est considéré à haut risque de mortalité précoce. Pour les patients stables du point de vue hémodynamique, l’utilisation d’un score clinique pronostic, tels que les scores Pulmonary embolism severity index (PESI) original ou simplifié et la règle HESTIA, permet de différentier les patients à faible risque de ceux à risque intermédiaire de mortalité précoce (grade 1+).(1)

En utilisant le score PESI original, le risque associé à l’EP d’Alice est de 74, ce qui équivaut à un risque faible (validation de l’item « âge » qui attribue un point par année).(1)

Le diagnostic d’EP est confirmé pour Alice. Quel traitement initial mettre en place ?

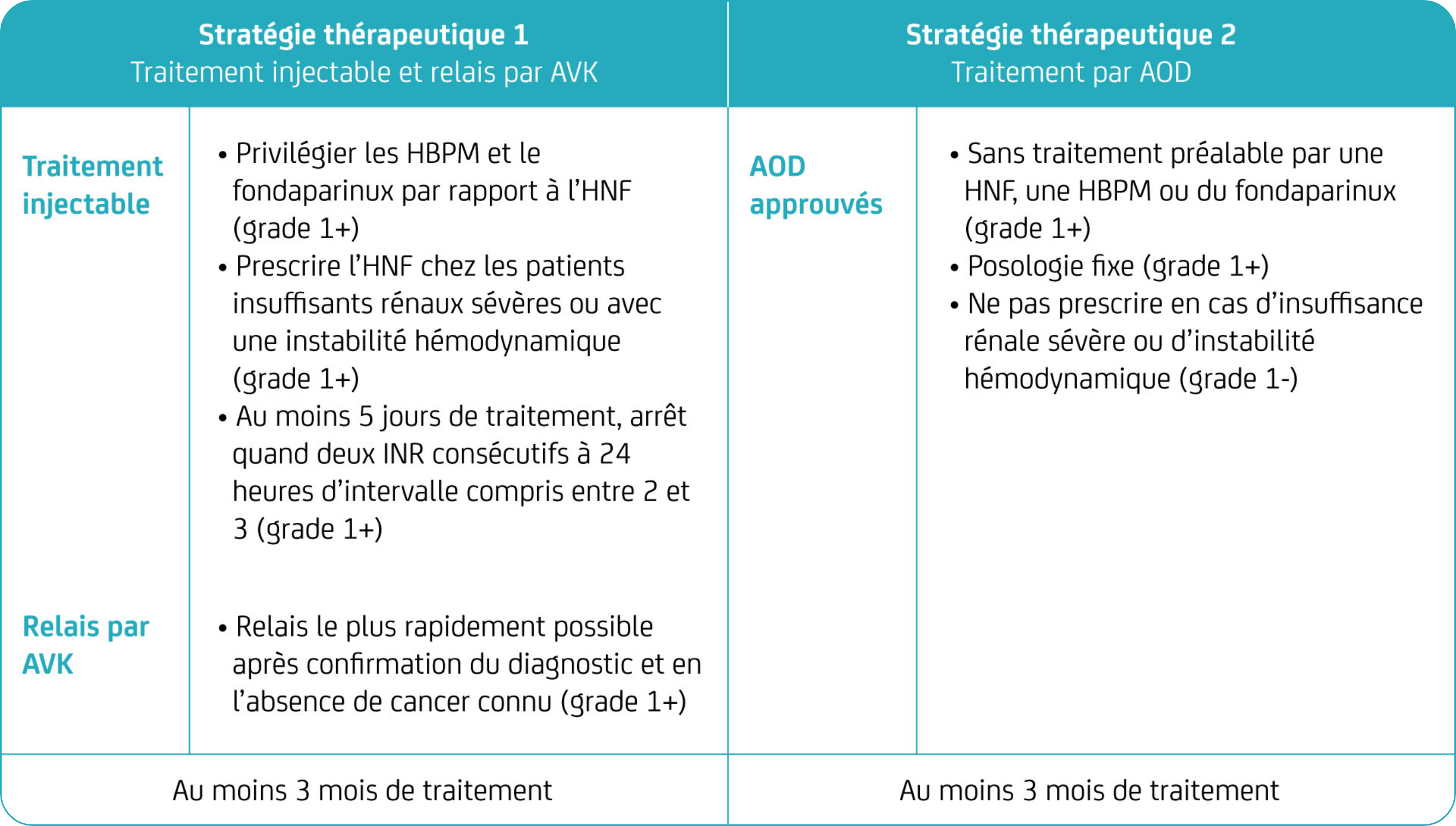

Chez les patients à risque faible ou intermédiaire-faible, la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) recommande les deux stratégies thérapeutiques suivantes(1) :

AOD : anticoagulant oral direct ; AVK : antivitamine K ; EP : embolie pulmonaire ; HBPM : héparine de bas poids moléculaire ; HNF : héparine non fractionnée ; INR : international normalized ratio.

Alice présente-t-elle des facteurs de risque de récidive transitoires majeurs ?

D’après la définition des facteurs de risque de récidive thromboembolique de la SPLF, Alice ne présente pas de facteur transitoire majeur. Sa maladie de Crohn est considérée comme un facteur de risque persistant mineur.(1)

Références :

1. Sanchez O et al. Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique chez l’adulte. Version courte. Rev Mal Respir 2019;36(2):249-83.

2. Ongaro G et al. D-dimères et suspicion d’embolie pulmonaire : seuil adapté à l’âge. RevMed Suisse 2014;10:1908-12.

Réf PP-UNP-FRA-1848 - CV-FR-2300219-NP - Septembre 2023