Cas clinique – Une histoire de switch

Elisabeth T, 75 ans, est atteinte de fibrillation atriale (FA) non valvulaire permanente et d’hypercholestérolémie. Son traitement inclut une statine, un antivitamine K (AVK) et un bétabloquant.

Son examen clinique indique une pression artérielle de 130/80 mmHg, un cœur irrégulier, une fréquence cardiaque de 82 battements/min, pas de signe d’insuffisance cardiaque, une auscultation cervicale normale et des pouls artériels perçus. La patiente explique que la prise d’anticoagulant s’accompagne d’hémorragies mineures mais récidivantes. Le bilan biologique indique une clairance de la créatinine (MDRD) à 60 ml/min, un bilan lipidique normal, une fonction hépatique normale, une numération formule sanguine (NFS) et des hormones thyroïdiennes normales et des taux d’international normalized ratio (INR) variables.

Comment maintenir l'anticoagulation de la patiente tout en limitant les hémorragies mineures ?

En France, d’après une étude réalisée en 2003, seulement 46% des patients sous AVK ont leur INR dans la zone cible, pour les patients dont l’INR doit être compris entre 2 et 3.(1) D’après les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie de 2020, lorsque les patients sous AVK présentent un temps passé dans la zone thérapeutique <70%, il convient de remplacer l’AVK par un anticoagulant oral direct (AOD), en s’assurant d’une bonne adhérence et persistance au traitement.(2)

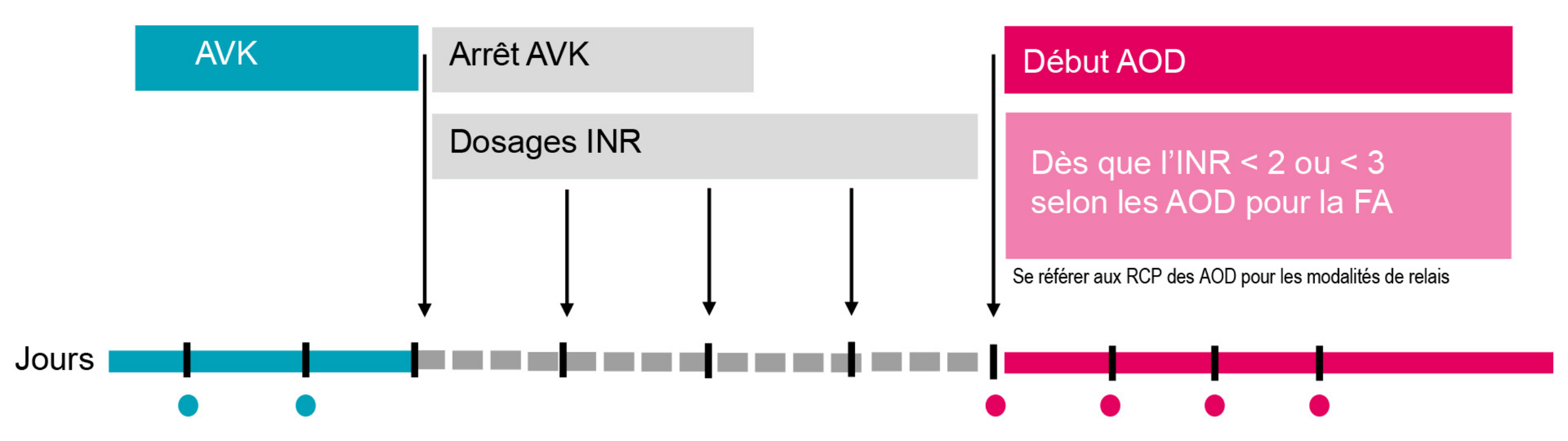

En pratique, le traitement par AVK doit être interrompu. Puis, le traitement par AOD peut être instauré dès que les dosages INR ne dépassent pas la valeur seuil définie pour la molécule choisie.(3)

Figure 1 : Modalités de switch d’un traitement par AVK à un traitement par AOD(3)

AOD : anticoagulant oral direct ; AVK : antivitamine K ; FA : fibrillation atriale ; INR : international normalized ratio ; RCP : résumé des caractéristiques du produit.

Est-ce que tous les anticoagulants présentent le même risque hémorragique ?

En fonction des AOD, des études ont démontré qu’ils induisaient une incidence soit équivalente soit plus faible des hémorragies majeures, en comparaison avec la warfarine. L’ensemble des AOD entraîne une incidence plus faible des hémorragies intracrâniennes comparativement à la warfarine.(4)

Quels examens biologiques demander lors de la prescription d’un AOD ?

Avant l’instauration d’un traitement par AOD, il faut effectuer un bilan biologique initial comprenant un hémogramme, le dosage des plaquettes, du taux de prothrombine (TP) et du temps de céphaline activée (TCA), de la kaliémie, de la glycémie à jeun, de la thyréostimuline (TSH), un bilan hépatique et la mesure de la fonction rénale par le calcul de la clairance de la créatinine selon la méthode de Cockcroft Gault.(5)

Bon à savoir

Actuellement, la Haute Autorité de Santé recommande d’utiliser l’estimation du débit de filtration glomérulaire par l’équation CKD-EPI pour diagnostiquer et suivre une éventuelle atteinte rénale chez les patients atteints de FA. Cependant, pour l’instauration et la surveillance d’un traitement par AOD ainsi que pour l’ajustement de sa posologie, la fonction rénale doit être estimée par le biais de la clairance de la créatinine en utilisant la formule de Cockcroft-Gault.(5)

Quels sont les éléments biologiques à surveiller lorsque qu’Elisabeth aura démarré son traitement par AOD ?

Une évaluation de la fonction rénale, de la fonction hépatique et un dosage de l’hémoglobine doivent être réalisés au moins une fois par an, et si besoin, en cas d’évènement intercurrent.(6)

Comment évaluer le niveau d’observance d’Elisabeth ?

L’observance médicamenteuse du traitement par AOD peut être mesurée à l’aide du questionnaire de Girerd, qui comprend 6 questions auquel le patient répond par oui ou non. L’absence de réponse par non définit une bonne observance, la présence d’une à deux réponses par oui correspond à un patient non-observant mineur et la comptabilisation de trois oui ou plus définit un patient non-observant.(7)

Références :

1. AFSSAPS. Suivi biologique du traitement par antivitamine K (étude 2003). Janvier 2004.

2. Hindricks G et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021;42(5):373-498.

3. ANSM. Les anticoagulants en France en 2014. Etat des lieux, synthèse et surveillance. Avril 2014.

4. Rapport d'évaluation des médicaments anticoagulants oraux. HAS janvier 2018.

5. HAS. Actes et prestations – affection de longue durée – n° 5 : fibrillation auriculaire. Juillet 2015.

6. HAS. Fibrillation auriculaire non valvulaire. Quelle place pour les anticoagulants oraux ? Mai 2018.

7. HAS. Guide Parcours de Soins. Fibrillation atriale. Les parcours de soins. Février 2014.

Réf PP-UNP-FRA-1822 - CV-FR-2300197-NP - Septembre 2023